AIサイバー攻撃とは、生成AIを悪用したサイバー攻撃のことを指します。従来であれば、専門知識を持つハッカーによって行われていたマルウェア作成や不正アクセスも、専門知識を生成AIで補いサイバー攻撃ができるようになりました。

本記事では、生成AIが関与するサイバー攻撃の手口や、国内の事件、企業が行うべき対策を紹介します。

サイバー攻撃の発生件数|生成AIリリース以降、不正アクセスの数は約3.73倍に

2024年に日本国内で発表された、マルウェア感染や不正アクセスといったセキュリティ上の脅威となる数のセキュリティインシデントは587件に上り、前年比で約53%の増加となりました。

特に、生成AIであるChatGPTがリリースされた2022年以降、不正アクセスによる攻撃は約3.73倍に増加しており、生成AIの普及がサイバー攻撃の拡大に影響していると考えられます。

さらに、サイバー攻撃の兆候を示すIoA(Indicator of Attack)の件数も2020年からの4年間で約79%増加しました。MITRE ATT&CKに登録されるサイバー攻撃の手法も、2015年の96件から2024年には202件へと2倍以上に増加しており、生成AIを悪用した攻撃の多様化が進んでいるといえます。

出典:2024年年間セキュリティインシデントを振り返る|トレンドマイクロ

AIを悪用したサイバー攻撃が増えている要因|自然な日本語でフィッシングメール作成が可能に

2015年ごろには、不特定多数を対象とした「ばらまき型」のフィッシング攻撃が増加しましたが、主に英語での一斉送信であったため日本国内では大きな被害に至りませんでした。

日本語で作成されたとしても、日本語特有の文法や、漢字とひらがなの使い分けの複雑さから内容の不自然さに気づきやすく、メールの受け手が騙されにくい傾向にあったからです。

しかし、生成AIにより自然な日本語でのフィッシングメールが容易に作成され、被害に遭う人が増加しました。また、SNSなどから得た個人情報をもとにパーソナライズされたフィッシング攻撃も起こっています。

さらに、以前は専門知識が必要だったマルウェア作成や不正アクセスも、専門知識を生成AIで補いサイバー攻撃ができるようになりました。

AIが“武器”になる時代へ──巧妙化するサイバー攻撃の種類

従来のサイバー攻撃に生成AIが組み合わさることで、被害の拡大が懸念されています。以下では、代表的なサイバー攻撃において生成AIがどのように悪用されているのかを解説します。

マルウェアやランサムウェア

これまでのマルウェアなどは、ハッカー自身が悪性のコードを自ら作成し、フィッシングメールの添付ファイルや悪意あるWEBサイト、外部ストレージなどを通じて感染を広げるものでした。

しかし現在では、専門知識を生成AIで補うだけでなく、より少ない工数で悪性コードを作ることが可能になっています。さらに、セキュリティ対策システムの検知を避けるために、動作を変える“擬態型マルウェア”も作成され、マルウェアへの対策が難しくなっています。

DDoS攻撃

DDoS攻撃とは、標的のサーバーに複数のコンピュータを使って大量のアクセスをし、サービスを停止させる攻撃です。生成AIのリリース前は、単純な通信パターンが多く、特定の挙動を検知することで対応しやすい傾向がありました。

しかし現在では、AIが過去のトラフィックパターンを学習し、通常のトラフィックに見せかけたDDoS攻撃が可能となり、検知は少しずつ難しくなっています。

将来的には、AIを悪用し最適な方法とタイミングを分析し、標的のシステムに対して効率的なDDoS攻撃が行われる恐れがあります。

ディープフェイク

AIが生成する動画の発展により、ディープフェイクのリスクも高まっています。以前は、合成音声やフェイク動画には不自然な点が多く、専門家でなくとも判別も比較的容易でした。

ところが現在は、AIが学習した膨大な音声・顔のデータをもとに、本人と見分けがつかないほど精巧なフェイク映像が作られるようになりました。

政治家になりすましたフェイク動画や、身分証の偽造、音声データと本人のフェイク画像を利用したオンライン会議などにも悪用される恐れがあります。

AIによるサイバー攻撃の事例

国内でも生成AIを悪用したサイバー攻撃の事例が確認され始めており、現実的な脅威となりつつあります。ここでは、具体的な例を2つご紹介します。

生成AIを悪用してランサムウェアを作成した事件

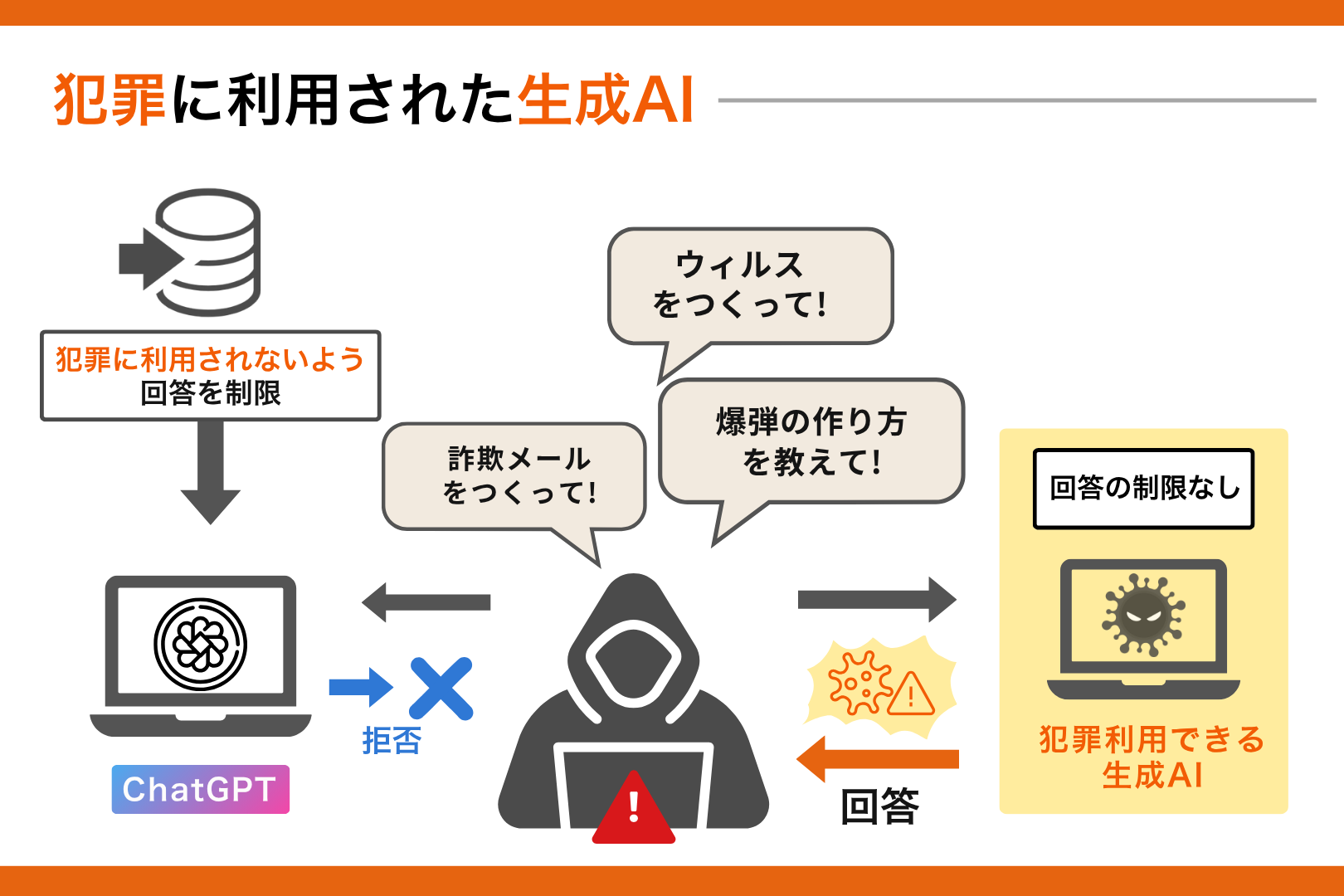

生成AIは原則、犯罪などに悪用されるリスクのある回答が制御されていますが、なかにはネット上で公開される情報を無制限に回答できるモデルも存在しています。

こうした生成AIを悪用し、ファイルの暗号化処理や仮想通貨での支払いを要求するランサムウェアを作成した事件が日本でも発生しています。

使用者は専門知識はなかったものの、ネットで収集した情報を保管して生成AIに指示を出すことで、実用的なマルウェアの制作に成功しました。ウイルスによる被害は出なかったものの、生成AIからサイバー攻撃が可能であるという示唆を与える事件となりました。

生成AIを悪用した不正アクセス事件

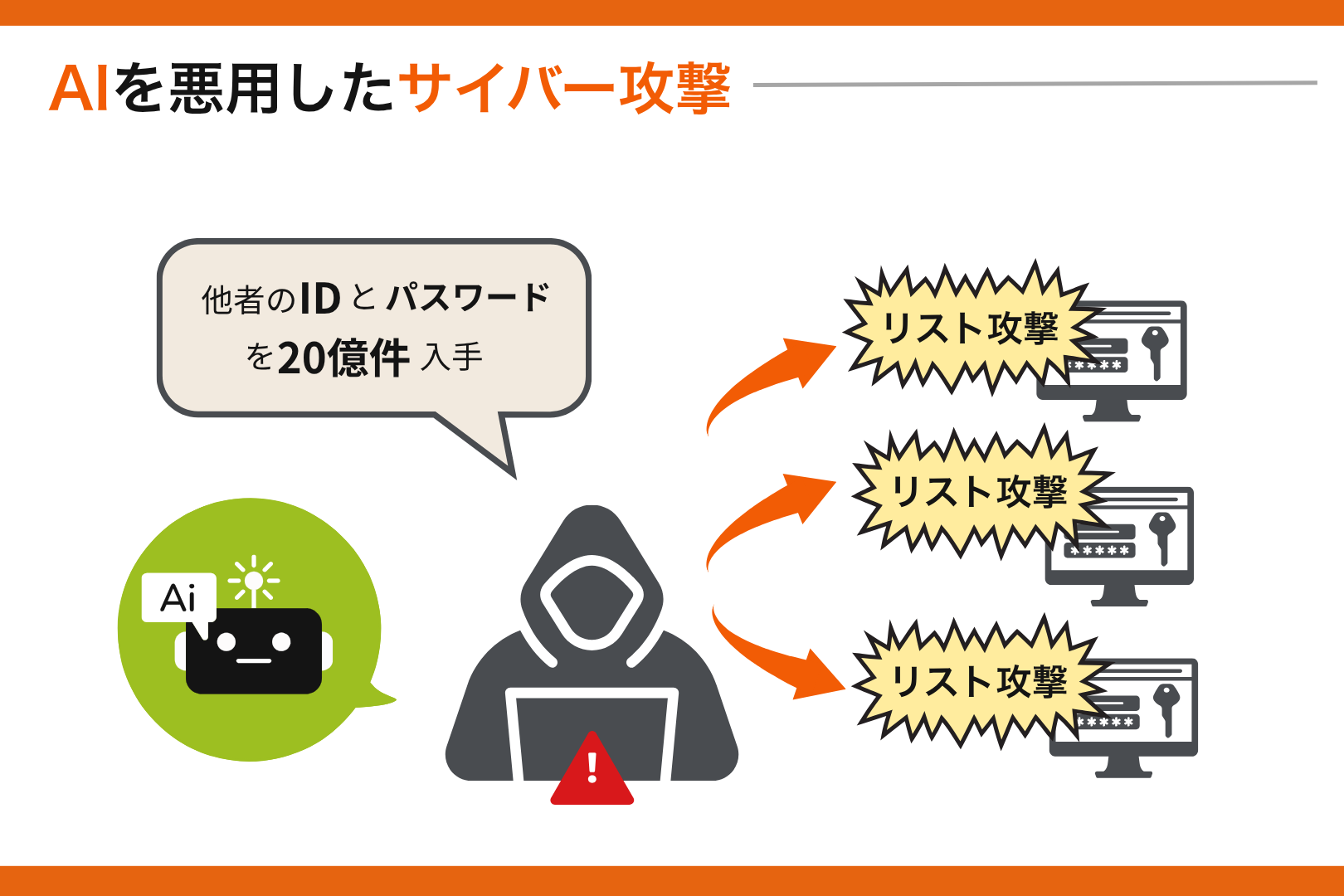

生成AIを用いて不正ログインプログラムを作成し、数百万円相当の仮想通貨を手に入れたとされる事件も発生しています。

不正に入手した大量のID・パスワードリストを携帯キャリアのサイトに流し込み、短時間でログイン/ログアウトを繰り返しながらも「不審なアクセス」と判定されないシナリオを、AIの力で巧妙に組んでいた点が特徴です。

AIを悪用したサイバー攻撃への対策

生成AIが悪用されることで、サイバー攻撃のレベルは上がっており、企業や組織もセキュリティを強化していく必要があります。企業や組織が行うべきセキュリティ対策を3つ紹介します。

ログ情報の監視

これまでのログ監視では、PC・サーバー・ネットワーク機器・アプリなどが出力する処理の履歴を記録し、それを定期的に監視するものでした。

セキュリティログの通常時と異常時のパターンをAIに学習させることで、通常と異なる操作や通信の記録を見つけ出し、サイバー攻撃の兆候をいち早く察知できるとされています。

トラフィック状況の監視

DDoS攻撃や情報流出の前兆として、ネットワーク上のトラフィック量が異常値を示します。AIがこれをリアルタイムで監視・分析し、基準を超えたタイミングで即座にアラートを出すことで、被害を最小限に抑えることができます。

マルウェアを検知するセキュリティツールの導入

マルウェア感染のリスクを減らすには、PC・スマホ・サーバーなどの端末を守るエンドポイントセキュリティの強化が重要です。最近では、AIを利用して未知のマルウェアを検知・ブロックできるセキュリティ対策ソフトもあります。

今後セキュリティ人材の強化がマストになってくる

AIの進化に伴い、サイバー攻撃の被害は世界で増加しています。FBIは、「企業全体のセキュリティ意識の底上げ」と「従業員への継続的な教育」を推奨しています。

こうした世界的な潮流は、日本にとっても他人事ではありません。国内でも被害が報告されていることから組織を守るためには、根本的なセキュリティ対策が不可欠です。

経済産業省も、企業が取り組むべきセキュリティ強化策として、以下の2点を重視しています。

- 状況把握能力の強化(何が起きているかを正確に理解する力)

- 対処能力の向上(発生した事象に的確に対応する力)

これからは、最新ツールを導入するだけでなく、世界と同様に日本の企業においても、組織全体でサイバー攻撃への対応力を底上げすることが求められます。

出典:サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会最終取りまとめ|経済産業省 商務情報政策局サイバーセキュリティ課

出典:FBI Warns of Increasing Threat of Cyber Criminals Utilizing Artificial Intelligence|FBI

AIで進化するサイバー攻撃には根本的な解決を

AIを悪用したサイバー攻撃は日々高度化し、従来のセキュリティ対策だけでは防ぎきれないケースが増えています。そこで重要となるのは、単なるツール導入ではなく、「攻撃を想定し、自らの手で鍛える」企業の対応力です。

シンクスバンクが提案する「CyCube」は、習熟度や役割に合わせた独自カリキュラムを自動生成し、現場担当者が実践的にセキュリティを学ぶことができる学習プラットフォームです。

CyCubeでは、仮想環境におけるハンズオンとAIによる個別学習最適化によって、習熟度や業務内容に沿った実践的なトレーニングが可能です。また、管理者はメンバーのセキュリティ理解度を可視化できるため、育成や管理の負担を大幅に軽減できます。

管理者は演習の進捗と完成度をリアルタイムで把握でき、誰がどこでつまずいているのかを一目で把握可能。煩雑になりがちなセキュリティ教育のフォローアップや評価作業を大幅に効率化します。

さらに、未知のAI攻撃やリスト型攻撃に直面しても、「どう対応すればよいか」を体で覚えた現場担当者が主体的に動くことで、被害想定外のリスクを未然に低減し、事業継続性を高めることが可能です。

生成AIを悪用したサイバー攻撃に備えるなら、実践力を養うCyCubeを活用してみてはいかがでしょうか。